中华草蛉在我国大部分地区都有分币,是比较广泛发生的虫类灾害。

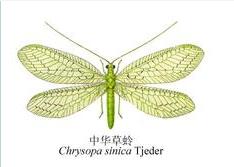

中华草蛉

中华草蛉成虫:通身绿色,头部有两触须,长度接近身体长度;两对翅膀,淡黄色透明,有绿色翅脉;可以飞翔。成虫于11月下旬开始在枯枝落叶内、树皮下、屋檐、墙缝等处越冬,翌年2~3月间开始活动,4~5月间在小麦、苜蓿、蚕豆、油菜、豌豆、果树、林木、花卉上捕食蚜虫、叶螨及鳞翅目害虫卵与初孵幼虫,但此期以大草蛉、叶色草蛉等种群数量发展较快,中华草蛉、丽草蛉稍慢一些。

中华草蛉虫卵:虫卵多产于植被叶子背面,丝柄向下防链接叶子与卵,卵长椭圆形,长0.5mm~0.7mm,宽0.32mm~0.38mm,叶子背面的丝柄与卵成群出现。

中华草蛉虫茧:长3-4毫米,宽2.50-3.20毫米,茧表面光滑无杂物。

中华草蛉

中华草蛉幼虫:

一龄:体长1.50-1.80毫米。初孵时胸部浅红色,腹部前4节红褐色,后 6节黄色,以后变成红棕色。头部有两个“v”形黑纹。前胸背板有“w”形黑纹。前胸侧瘤上刚毛2根,中、后胸侧瘤上刚毛3根,腹部1一8节侧痼上刚毛2根。

二龄:体长4.50-4.90毫米。体灰绿色,背线细,两侧有褐色带。头部有倒“八”形纹。 前胸背板上有“H”形黑色斑纹。

三龄:体长7.20-8.50毫米。体黄绿色,背面和气门上线红褐色。头部有褐色倒“八”形纹,头两侧过单眼到上下颚有褐色纹通过,各侧瘤上刚毛均多根。

中华草蛉捕食:中华草蛉食谱较宽,喜食蚜虫、叶螨、斜纹夜蛾等鳞翅目幼虫和卵。中华草蛉一生可产卵250~800粒,平均744粒,日产卵量可达20~30粒。捕食量随幼虫虫龄的增加而上升。缺乏食料时可自相残杀和残食其他天敌的卵、幼虫。

中华草蛉发生:一年发生5代~6代,世代重叠现象明显。

中华草蛉防治:保护其天敌,养护植被过程中适量给药,给要时考虑是否适合天敌。

园林培植,应定期邀约专业人士对园林植被区进行指导作业;琳海植保在园林养护方面有多年实践经验,曾成功解决多种棘手的园林病虫害,详情可进入北京园林植保网进行查阅。