分布与危害

分布全国各地。主要危害杨树、柳树等。

形态特征

成虫:金黄色,长约14mm;前翅有褐色波状横纹,外缘有褐色宽带,中室有褐色环状斑,斑内白色。

卵:椭圆形。

幼虫:黄绿色,长约20mm,体两侧有黄色带。

蛹:黄褐色。

茧:丝质。

发生规律

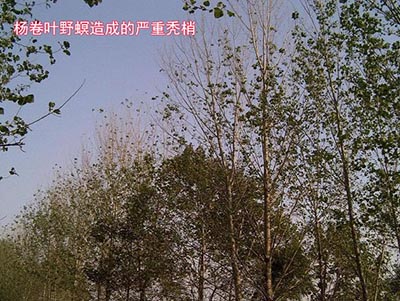

一年发生3代,以幼虫在枯枝落叶和皮缝内结薄茧越冬。竖年春季杨柳发芽展叶时越冬代幼虫出蛰为害。5月中下旬化蛹,6月成虫羽化。成虫日伏夜出,趋光性很强,卵产在叶背面,成块状,卵期8天。6-10月为幼虫为害期,以第2代(8月)为害最严重。幼虫极活跃,稍有惊动即从卷叶中弹跳出或吐丝下垂,幼虫吐丝缀叶呈饺子状,在其内取食为害,常把嫩叶全部食光,造成严重秃梢。

防治方法

1、结合修剪去除越冬幼虫。

2、成虫期灯光诱杀。

3、幼虫期喷施蛾螟清600倍液,正反两面都均匀喷到,使植物能够充分吸收药液,有效杀灭害虫。

更多植保技术,敬请登录北京园林植保网——琳海植保